Quando a internet nasceu, defendeu-se que fosse gratuita, o que levou ao modelo da publicidade. Daí surgiram sites e aplicativos que nos monitoram

E se os serviços da internet fossem pagos? A pergunta parece esquisita, hoje em dia. Uns anos atrás, seria absurda. Mas já assinamos TV, música e notícias on-line. A turma do BuzzFeed fez as contas no caso do Facebook. Nos EUA, uma assinatura mensal da rede social sairia por US$ 11. É o valor de uma assinatura individual com vídeo HD da Netflix, por lá.

Em certos círculos importantes, a ideia começa a ser debatida a sério. Na semana passada, no TED, Jaron Lanier, pai da realidade virtual e um dos mais respeitados filósofos da tecnologia, defendeu-a abertamente. Em uma das entrevistas que concedeu nos últimos tempos, Sheryl Sandberg, número dois do Facebook, chegou a mencionar a hipótese. “Poderia haver um botão ‘não use meus dados pessoais?’”, perguntou-lhe uma repórter da TV NBC. “Este seria um produto pago.” Sandberg não disse que a rede social planeja oferecer algo assim. Mas a bola está quicando.

Vamos dar uns passos atrás.

Tecnologia não é inevitável. Produtos que nascem no Vale do Silício partem de apostas que dão certo ou não. As apostas vêm de conceitos na cabeça de seus criadores. Um deles, no nascimento da internet, é que a informação deveria ser gratuita. Daí vem a opção pelo modelo publicitário.

É importante compreender como este modelo nos levou ao ponto em que estamos hoje.

Lá por meados da década de 2010, a indústria começou a investir no encontro entre Big Data e publicidade. O Google, em particular, investiu pesado neste projeto. A ideia era que nossos passos pela rede seriam seguidos e analisados. A partir daí seria possível aferir nossos interesses e nos enviar anúncios que nos interessam.

No momento seguinte, dois conceitos novos surgiram. O smartphone e as redes sociais.

No smartphone, a guerra era por apps. Apps eram pagos, e os desenvolvedores precisavam descobrir como fazê-los para que nós, o público, os usássemos. Muita gente fracassou, mas, usando as mesmas técnicas de acompanhar os movimentos de cada usuário, alguns aprenderam muito. Ao longo dos anos, apps, e smartphones, tornaram-se máquinas desenhadas com precisão para constantemente nos chamar a atenção. Para não as largarmos.

Redes sociais, por outro lado, tinham por objetivo criar um ambiente no qual encontrássemos os amigos. Ou pessoas com interesses em comum. Umas funcionaram mais ou menos. O mesmo percurso de tentativa e erro foi seguido e, sempre usando Big Data e testes, depois inteligência artificial, foi-se aprendendo a construir uma rede que não conseguíssemos largar. É o Facebook.

O negócio dos apps não deu certo. Tanto que a maioria dos apps que utilizamos são construídos por uma de três empresas. Apple, Google ou Facebook. No mais, alguns jogos e só. As redes deram certo. E o Facebook saiu da tela do computador para se tornar um app, que é como a maioria das pessoas o usa. As técnicas todas se juntaram, agora catapultadas. O Google sabia por onde passeávamos na internet. O Facebook sabe com quem nos relacionamos e que temas nos interessam. O smartphone, por onde andamos na cidade. E, num modelo publicitário, a única forma de este conjunto dar dinheiro é nos manter ligados dando mais do que queremos, cada vez mais.

Como descrevemos um hábito que muitas vezes nos dá uma experiência amarga e, ainda assim, não conseguimos largar?

Lanier chama estas empresas de “‘império de modificação de comportamento”. Ele é um provocador. Mas o negócio do Vale, hoje, faz dinheiro forçando nosso comportamento. Uma foto, um like, outro like, só uma visitinha mais antes de dormir, Fulana me curtiu, veja só. O negócio precisa ser assim porque é como vive.

Se fosse pago, funcionaria de outra forma.

E se os serviços da internet fossem pagos? A pergunta parece esquisita, hoje em dia. Uns anos atrás, seria absurda. Mas já assinamos TV, música e notícias on-line. A turma do BuzzFeed fez as contas no caso do Facebook. Nos EUA, uma assinatura mensal da rede social sairia por US$ 11. É o valor de uma assinatura individual com vídeo HD da Netflix, por lá.

Em certos círculos importantes, a ideia começa a ser debatida a sério. Na semana passada, no TED, Jaron Lanier, pai da realidade virtual e um dos mais respeitados filósofos da tecnologia, defendeu-a abertamente. Em uma das entrevistas que concedeu nos últimos tempos, Sheryl Sandberg, número dois do Facebook, chegou a mencionar a hipótese. “Poderia haver um botão ‘não use meus dados pessoais?’”, perguntou-lhe uma repórter da TV NBC. “Este seria um produto pago.” Sandberg não disse que a rede social planeja oferecer algo assim. Mas a bola está quicando.

Vamos dar uns passos atrás.

Tecnologia não é inevitável. Produtos que nascem no Vale do Silício partem de apostas que dão certo ou não. As apostas vêm de conceitos na cabeça de seus criadores. Um deles, no nascimento da internet, é que a informação deveria ser gratuita. Daí vem a opção pelo modelo publicitário.

É importante compreender como este modelo nos levou ao ponto em que estamos hoje.

Lá por meados da década de 2010, a indústria começou a investir no encontro entre Big Data e publicidade. O Google, em particular, investiu pesado neste projeto. A ideia era que nossos passos pela rede seriam seguidos e analisados. A partir daí seria possível aferir nossos interesses e nos enviar anúncios que nos interessam.

No momento seguinte, dois conceitos novos surgiram. O smartphone e as redes sociais.

No smartphone, a guerra era por apps. Apps eram pagos, e os desenvolvedores precisavam descobrir como fazê-los para que nós, o público, os usássemos. Muita gente fracassou, mas, usando as mesmas técnicas de acompanhar os movimentos de cada usuário, alguns aprenderam muito. Ao longo dos anos, apps, e smartphones, tornaram-se máquinas desenhadas com precisão para constantemente nos chamar a atenção. Para não as largarmos.

Redes sociais, por outro lado, tinham por objetivo criar um ambiente no qual encontrássemos os amigos. Ou pessoas com interesses em comum. Umas funcionaram mais ou menos. O mesmo percurso de tentativa e erro foi seguido e, sempre usando Big Data e testes, depois inteligência artificial, foi-se aprendendo a construir uma rede que não conseguíssemos largar. É o Facebook.

O negócio dos apps não deu certo. Tanto que a maioria dos apps que utilizamos são construídos por uma de três empresas. Apple, Google ou Facebook. No mais, alguns jogos e só. As redes deram certo. E o Facebook saiu da tela do computador para se tornar um app, que é como a maioria das pessoas o usa. As técnicas todas se juntaram, agora catapultadas. O Google sabia por onde passeávamos na internet. O Facebook sabe com quem nos relacionamos e que temas nos interessam. O smartphone, por onde andamos na cidade. E, num modelo publicitário, a única forma de este conjunto dar dinheiro é nos manter ligados dando mais do que queremos, cada vez mais.

Como descrevemos um hábito que muitas vezes nos dá uma experiência amarga e, ainda assim, não conseguimos largar?

Lanier chama estas empresas de “‘império de modificação de comportamento”. Ele é um provocador. Mas o negócio do Vale, hoje, faz dinheiro forçando nosso comportamento. Uma foto, um like, outro like, só uma visitinha mais antes de dormir, Fulana me curtiu, veja só. O negócio precisa ser assim porque é como vive.

Se fosse pago, funcionaria de outra forma.

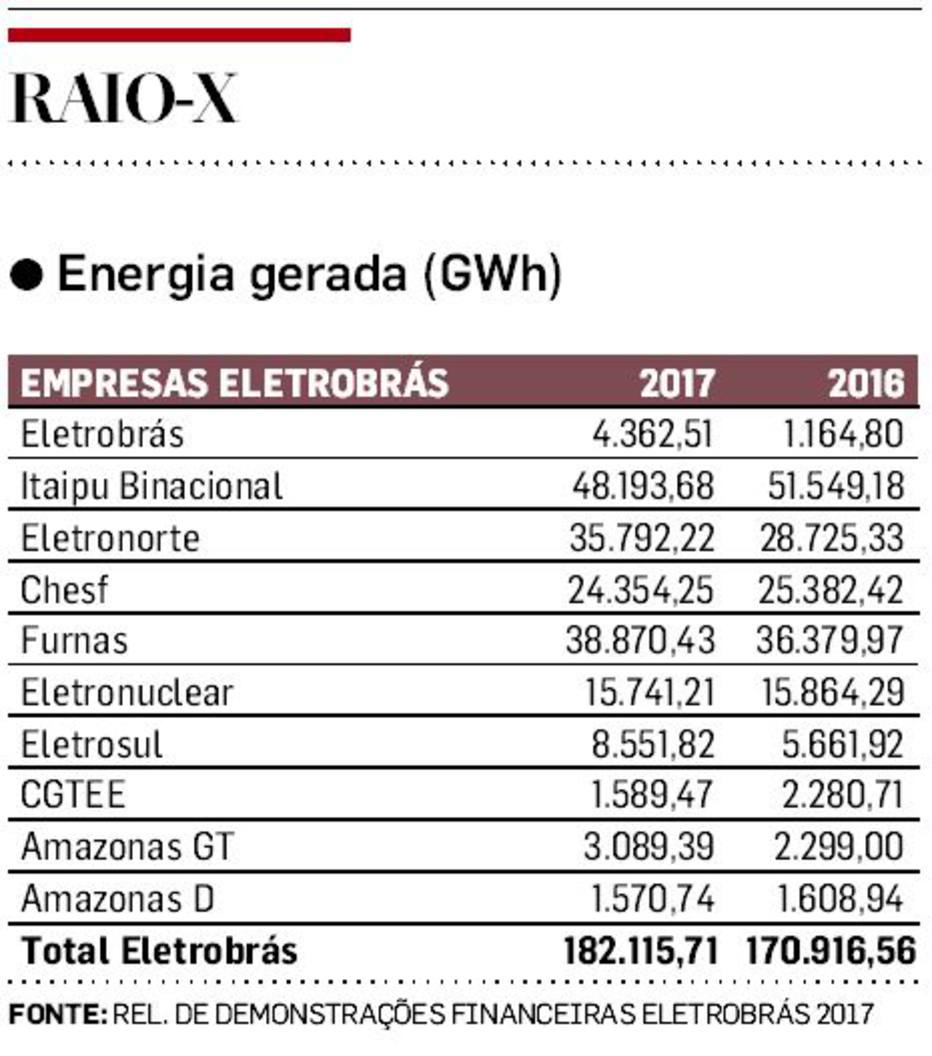

Quantidade de energia gerada pela estatal nos dois últimos anos Foto: ESTADÃO

Quantidade de energia gerada pela estatal nos dois últimos anos Foto: ESTADÃO Linhas de transmissão em 2017

Linhas de transmissão em 2017